荻虫の100映画2015年版

年間目標 100本 12/31現在 113本

| 勝手なランク付け | |

| ☆5.0 | ☆4.5 |

| 1949「静かなる決闘」日(黒澤) | |

| 1941「市民ケーン」米 No.15 | 1953「祇園囃子」日 No.14(溝口) |

| 1954「二十四の瞳」日 No.19(木下) | 1957「喜びも悲しみも幾歳月」日(木下) |

| 1964「銃殺」英 | |

| 1968「肉弾」日 | |

|

1975「狼たちの午後」米 |

|

|

1991「フライド・グリーン・トマト」米 |

|

|

1997「ラジオの時間」日 |

|

|

1999「ザ・ハリケーン」米 |

|

|

☆4.0 |

2011「ル・アーヴルの靴みがき」仏No.4 |

|

1947「素晴らしき日曜日」日 (黒澤) |

2013「8月の家族たち」米 |

|

1954「雨の朝パリに死す」米 |

2013「おみおくりの作法」英・伊No.11 |

|

1955「マダムと泥棒」英 |

2014 「バードマン」米 No.28 |

| 1958「彼岸花」日 | |

|

1959「許されざる者」米 |

2014「アメリカン・スナイパー」米 No.16 |

|

1961「黒い十人の女」日 |

|

|

1967「暗くなるまで待って」米 |

2014「イミテーション・ゲーム」英No.18 |

|

1968「ファニーガール」米 w・w |

|

|

1971「沖縄決戦」日 |

|

|

1973「戦争と人間」日 |

|

|

1974「ガルシアの首」米 |

|

|

1976「気よ憤怒の河を渡れ」日 |

|

|

1978「ワイルド・ギース」英 No.9 |

|

|

1980「レイジング・ブル」米 |

☆3.5

|

|

1980「ブロンコ・ビリー」米 |

1943「姿三四郎」日(黒澤) |

|

1985「st elmo's fire」 usa |

|

|

1985「夜叉」日 |

|

|

1989「黒い雨」日 |

1944「一番美しく」日 (黒澤) |

|

1990「ミザリー」米 |

1959「アメリカの影」米 |

|

|

1973「The way we were」usa |

|

1993「まあだだよ」日 No.23 |

1976「愛のメモリー」米 |

|

1994「レジェンド・オブ・フォール」米 |

1990「ルーキー」米

|

|

1995「ワイルド・ビル」米 |

1993「ピアノ・レッスン」オーストラリア |

|

1995「清左衛門残日録」日 |

|

|

1998「アルマゲドン」米 |

1993「jeronimo」 |

|

1999「ワンダフルライフ」日 No.13 |

1994「オンリー・ユー」 米 |

|

2001 「ギャング・オブ・ニューヨーク」米 |

2002「パンチドランク ラブ」米 |

|

2004「リトル・ランナー」加 |

2007「憑神」日 |

|

2004「花とアリス」日 |

2008「バンテージ・ポイント」米 |

|

2005「ザ・インタープリター」米 |

2008「OO7慰めの報酬」米 |

|

2006「街のあかり」フィンランド他 No.3 |

2009「わたし出すわ」日 |

|

|

2009「おとうと」日 |

|

2008「レスラー」米 No.8 |

2011「僕達急行」日 |

|

2010「森崎書店の日々」日 |

2011「奇跡」日 |

|

|

2011「しあわせのパン」日 |

|

2011「戦火の馬」 米 |

2012「鍵泥棒のメソッド」日 |

|

2011「探偵はバーにいる」 日 |

2012「天のしずく」日 |

|

2011「マネーボール」米 |

2012「世界の果ての通学路」仏 |

|

2012「レ・ミゼラブル」英 |

2013「大統領の執事の涙」米 |

|

2012「人生の特等席」米 |

2013「暮れ逢い」仏他 No.1 |

|

2012「最高の人生のはじめ方」米 |

|

|

2012「コーヒーをめぐる冒険」独 No.17 |

2013「幸せのありか」ポーランド No.5 |

|

2012「眠れる美女」伊 |

2013「ウルフ・オブ・ウォールストリート 米 |

|

2013「おやすみなさい・・」ノルエー他No.2 |

2014「6才のボクが、大人になるまで」No.7 |

|

2013「鑑定士と顔のない依頼人」伊 |

2014「円卓、こっこ、ひと夏のイマジン」日 |

|

2013「はじまりのうた」米 |

|

|

2013「祖谷物語」 日 No.6 |

2014「舞妓はレディ」日 |

|

2013「ペコロスの母に会いに行く」日 |

2014「春を背負って」日 |

|

2013「かぐや姫の物語」日 |

2014「謝罪の神様」jp |

|

2013「蜩の記」 日 |

|

|

2014「WOOD JOB」日 |

2014「ハッピーエンドの選び方」 イス ラエル No26 |

|

2014「青天の霹靂」日 |

|

|

2014「超高速!参勤交代」日 |

|

|

2014「深夜食堂」 日 No.10 |

|

|

2014「kano~1931海の向こうの甲子園」台 |

|

|

No.12 |

|

|

2014「ベイマックス」米 No.20 |

|

|

2014「エレファント・ソング」加 No.21 |

|

|

2014「裁かれるのは善人のみ」露 No.25 |

|

| 2014「セッション」米 | |

|

2014「真夏の方程式」日 |

|

|

2014「まほろ駅前狂想曲」jp |

|

|

2015「駆込み女と駆出し男」日 No.22 |

|

|

2015「天空の蜂」日 No.24 |

|

|

2015「愛を積むひと」日 No.27 |

☆3.0 |

|

2015「海街diary」日 |

1990「ホワイトハンター ブラックハート」 米 |

|

|

2000「バーティカル・リミット」米 |

| 2013「アデル ブルーは熱い色」仏 | |

|

|

No.28

バードマン

2014/120分 米 12.26 dvd

アレハンドロ・G・イニャリトゥ 監督

オスカー4部門制覇(作品、監督、撮影、脚本)

マイケル・キートン、エドワード・ノートン、

エマ・ストーン、ナオミ・ワッツ

功罪半ばの作品だが、私は評価する。

テーマとしてはフェリーニの8・1/2 と同じではないか。即ち、映画芸術論。

大衆芸術である映画に対する監督の疑問、悩み、迷い を映像化しているとみたい。

舞台を純粋芸術として、映画と対比させることによって探って行く。

バードマンはスーパーマン、アイアンマン、スパイダーマンなど、おとぎ話のヒーローが活躍するエンターテインメント作品で、そこで主人公は大スターになった。でも結局大衆はスリルと血を求めているだけで俳優個人はどうでもよかった。商品価値の落ちた老俳優は初めて気づく。俺の人生は何だったのか、映画のため家庭も崩壊させたのに。自分を責め、自己嫌悪に陥り、幻覚に襲われる。意識下では空飛ぶバードマンとなって行動攪乱する

活路を見出すべく、ブロードウエイに進出する。

が、そこでも自意識過剰な俳優に振り回され、絶対的な批評家が業界を支配する、芸術以前のカオスの世界。

舞台で死のうとするのはライムライトの別バージョンか。

難解と言えば難解だが、セリフがすべて生きておりすばらしく、何故か退屈しないテンポの良さもある。

この監督は、これからも舞台と映画の中間みたいなところで、映画を芸術と呼べる水準を目指すのだろう。

その意味で、文学的な映像作家と言える。

自殺しなければいいが。

長い命を持った秀作だろう。

No.27

愛を積むひと

2015/125分 日 12.23 dvd

麻原雄三 監督 E・ムーニー・JR 原作

佐藤浩市(夫)、樋口可南子(妻)、北川景子(娘)、

野村周平、上田紗英、柄本 明

海外ものを思わせない見事な脚本。お涙頂戴目的のある種、邦画くさい匂いさえしている。

石積みの塀を作る話である。塀って何のためにあるのだろう。隣地との境界、防犯、犬が外に出ないため、ヒツジや牛が庭に入ら無い為、他人に覗かれ無い為・・・。

しかし、本作の設定は、大平原のただ中で、しかも湾曲していて門が無い。

実用性とは無縁の単なるデザイン塀。

意味のないものを作る空しい行為からでも、新しい何かが始まることもあると言う寓話なのだろうか。

美瑛の秋、色づいた林が美しい。あんな美しい森で旅立った人は幸せだったと思いたい。

この映画で秀逸な点は犯罪者を裁くのではなく、厚生させようとする温かい眼差しが一貫していることだろう。又、人は誰でも何かの過ちを犯して来たはずだ、娘の過ちを何時までも許さない頑固おやじに、石積みが人を許すことをおしえてくれる。ひとを許すことの大切さと犯罪のケースは少し違うかもしれないが、この許す考えが良く考えるとキリストの教えかもしれないし、だから海外ものなのだろう。

本作の佐藤浩市は少し違和感を感じた。まるで犯罪人がふてくされているように見え、職人気質の頑固おやじには見えない。その為不釣り合いな夫婦にみえたのは私だけだろうか。

その点、柄本明ははまり役だ。救いである。

先が読めて、予定調和という欠点はあるが、泣ける映画である事は確か。

No.26

ハッピーエンドの選び方

2014/93分 イスラエル 12.16 シネスイッチ銀座

シャロン・マイモンクル・グラニット 監督

ゼーヴ・リヴァッシュ(夫)、レヴァーナ・フィンケルシュタイン(妻)、アリサ・ローゼン(ヤナ)

尊厳死がテーマだが、深刻になり過ぎないためにコミカル路線としている。

即ち、死の床にある人、認知症に悩まされている人の中で死にたいと思っている人の願いを実現させてやる話である。

方法は発明家考案の「安楽死マシーン」。

尊厳死を認めていない国にとってはこれは犯罪。国(イスラエル)に対して暗に尊厳死を認めてもらおうという、趣旨の映画か。

でも、世界中の人が尊厳死を認めてほしいと願っているのにそうならないのは何故か、突っ込みが足りない。尊厳死、安楽死、その種類も細分化されて、実例が多様すぎて一律的な法律処理では誤った適用が予測される。 最近は無駄な延命治療を拒否することは本人の意思が明確であれば、ある程度可能な世の中に変わってきた。今後も変わるだろうし、死に方も社会的な現実に他ならないことに気付く。

この作品は患者本人の意思が極めて明白だから、夫の行為は観客の同意を得て、結構ブラックユーモアとして成立し、夫がかわゆく見えたりもする。

人は自殺出来ないように作られているから、実際その時になると悟れるのかどうか、健常時の発想かも知れないし、周りの思い違いかもしれない。

その時になってみないと良くは分から無い。

ハッピーエンドの選び方は最大の難題だ。

映画が終わってから、有馬稲子のトークショーがあった。老人ホームに入っており、エンディングのこと考えているから登場したのだろうが、まだまだ強い人間の「意地」を感じた。

No.25

裁かれるのは善人のみ

2014/140分 露 11.16 新宿武蔵野館

アンドレイ・ズビャギンツェフ 監督

アレクセイ・セレブリャコフ(コーリャ)、エレナ・リャドワ(リリア)、ヴラディミール・ヴドヴィチェンコフ(ディーマ)、ロマン・マディアノフ(悪徳市長)

原題は写真にある通りリヴァイアサンLeviathan(T・ホッブスの書に出てくる悪い巨大永世動物のことらしい)。

映画の中盤あたりで、ピクニックの場面がある。

そこでの射術遊びの標的に歴代の指導者の写真額が持ち出される。スターリン、フルフチョフ、ブレジネフ、ゴルバチョフ、エリツィン。プーチンもあるが、さすが検閲を考慮してか、これはまだ歴史の洗礼を受けてないので外しておくというセリフまである。

だから、本作のリヴァイアサンは国家権力のことを指していると思われる。

水戸黄門では悪代官が成敗されるが、本作では悪代官が完勝、善良な市民が完敗する。

勧善懲悪の真反対の映画である(だから、見た後すっきりしない)。

でも、これだけの対立なら単純だからまだ許されるのだが、この映画の中心テーマは宗教だからかなり分厚い作りになって難解だ。

度々神父が登場し、市長の悩みを聞いてやる。どうやら、すべては神のなせる業畏れることは無い、だから神の声に従えと言っているようだが、腐敗した市長には馬の耳に念仏、何の効き目もなく結果としてリバイアサンの守り人を演じている。

弱り目に祟り目みたいな冤罪人コーリャに神父がヨブの話をする。

ヨブというのは旧約聖書ヨブ記に出てくる物語で、幸せだったヨブにこれでもかこれでもかという災厄の不幸を神が与えるが、それでも信仰を捨てなかった為に最後は又幸せが戻るという話。現世利益と神への忠誠という難しい3人の議論は今日尚、一読に値するものではある。

ソヴィエト時代は正教は日陰ものだったが、今日は又教会に通う人が増え心の支えになっているのだろう。でも宗教は市民に我慢を教えるだけで、リヴァイアサンは弱らないよ、と監督は言っているようにみえる。

科学の進歩した今日、もはや神の存在は怪しくなっている。

でも、だからと言って信仰は無駄ではない気はする。

聖書などが説いていることは道徳的で、社会の安定にある程度寄与するし、日常生活の判断基準を現世から切り離す効果もある(例えば独裁者や反社会的な社長の下に自分がある時、支配者に従うより神の声に従うということを優先することもあるだろう、多くは無力としてもだ)。

この監督は反宗教なのかどうかはっきりしない。

でも、ロシアの現状に大きな問題があることを描き(原作はアメリカで実話らしいが)、その救いを宗教に求めたがやはりそう容易くはないことも示し、さらなる模索のままエンディングとしたのだろう。

***

この作品の魅力は、極北に近い荒涼とした自然を写し撮ったカメラである。

多分、村は北極海に面しているが入り江の奥にあり、夏だからまだ凍ってはいない海面は油を流したように静かである。

その海辺に、廃棄された船の残骸に並んでクジラの大きな骨(上の写真)が意味ありげに横たわっている。

陸に緑らしいものは何もない、全編を通じて色が薄くモノクロ調に撮ってあるので、殺風景な極北の寒村の雰囲気が良く出ている。

大きなvolvoの起重機がコーリャの建物を壊す場面では、それを正面から観客に向けたアングルで襲うように突如として迫ってくる。

又、静かな入り江と対比させた外洋の切り立った高い断崖に打ち寄せる怒涛の荒波の凄さ、このカメラマンはかなりの人だと思う。

***

それに、リリアを演じた女優さんが魅力的。結末を予言させるような影のある美しさが光る。

気になるのは、たばこと酒がメチャメチャで銃の管理もでたらめ。

多分先進国では製作が許されない水準。

その意味で、ロシアの特殊性が浮き彫りになった映画でもあった。

No.24 天空の蜂

2015/139 日 9.24 T・JOY・大泉

堤 幸彦 監督 東野圭吾 原作(1995)

江口洋介、本木雅弘、仲間由紀恵, 綾野剛、国村隼

柄本明、石橋蓮司 他

反原発映画である。

しかも、原作は福島第一原発事故の16年前。

原発テロによるクライシスを予告、警告している。

思えば、その後実際に起きた津波も突然起きるという点からすれば、テロと考えられる。事故後津波対策は強化されたようだが、本作品のような空からの攻撃・テロに対する防御策は想定されているのだろうか。

北朝鮮からいきなり原発目がけてミサイルが飛んでくると、頑丈な炉心は破壊されなくても、パイプなどの周辺機器は地上に露出しているので、大惨事は必至。特に使用済み核燃料保管庫が心配で、その影響は広大な地域に及び国の機能不全を来すだろう。

ミサイルは諦めるとしても、過激派によるテロは想定されているのだろうか。プラスティック爆弾を下げたドローンを使う方法もあるし、小型飛行機やヘリによる自爆攻撃も考えられる。

早急に対策を講じるべきだ。

この映画では犯人は全原発の停止を要求するが、停止してさえいれば燃料の安全保管だけだから、ミサイルにも対処の仕様がある、万事解決である。

津波後、全原発は停止していたので、例え戦争に巻き込まれても日本は安全だった。

しかし、今月から薩摩川内で再稼働を始めたので、恐怖が再起された訳だ。

世の中には嫌われる職業がある。屠殺場勤務、皮鞣し職、焼場勤務、廃棄物処理関連・・・。

しかしこれ等は誰かがやらなければならない、世の中に絶対に必要な職種であるにも拘らずそれ以外の市民はそのことには目をつぶり、綺麗な環境に身を置いている。

原発の下請け作業員も嫌われている職業のひとつであり、その子供が学校でいじめを受けるケースもあるらしい。

本作のテロ対象は、この身勝手な市民に向けて行われる。原発からほど遠い都会では、歯磨きにさえ電気を使っているのに、原発反対なんて綺麗ごとを言っている、という主張だ。

結論から言えば、多様な再生可能エネルギーの利用や、新エネルギー開発、を推し進めるとともに、家庭でも徹底した節電を進め、再び原発ゼロを目指す他あるまい。

どうしても不足なら、盤石な原発を構築して限定的に使用するのやむを得ないが、原発稼働が国是となり、税金が政治家や関連企業へ無秩序に流れる既得権益構造は破壊しなければなるまい。

本作品は、映画としては☆3.5だが、問題提起の正しさという点で☆4.0とした。

要するに、原作の力の方が大きい作品。

沢山の人に見てもらいたい。

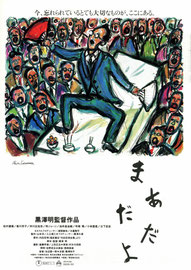

No.23 まあだだよ

1993/134分 日 7.31 catv

黒澤 明 監督 内田百閒 原作

松村達雄、香川京子、井川比呂志、所ジョージ、寺尾聡

油井昌由樹

この映画は興行的に失敗し、一般的な評価も決して高く無い。

その理由の一つは、作品を見た殆どの人が、人生の中で良き先生に出会えず、この特殊な師弟関係を具体的に想像出来なかった為ではないかと考えられる。

そのような人から見ればこの話は嘘っぽく、「仰げば尊し」は黴臭い感じがするのは当たり前だろう。

又、世の中が利害一辺倒に傾いているから、腹の足しにならない先生との関係など、どうでもよいと無視しまう人の気分も分かる。

だから、「昔の先生は偉かった、デモシカ先生では生徒は育たない」等と言うつもりはさらさら無いことをまず先に言っておこう。

でもしかしだ、世の中には信じられない敬愛を集める先生が現在もいることも又事実ではないかと思う。映画の世界でも師弟愛を謳った作品は古今東西繰返し作られている。この事実からして、そのネタがすべて事実無根であるはずもなかろう。

そこで、友から聞いた話だが彼の体験をここに紹介し、絵空事ではないことを知ってほしい。

私の友人はある大学のゼミナールに入ってその先生と出会った。しかし先生はすぐロンドンに旅立ってゼミは教授不在となった。1年余りの予定だったので、先生は同僚に生徒を預けたが、心配でたまらなかったのだろう、残された生徒のために手紙を出し続けた。

生徒も又、それに必死の返事を書いて、師弟の関係はこうして不在ながらも維持されたらしい。

帰国後、その書簡集が「師弟友情通信」としてアンソロジー出版されたので私も読まされた。

生徒数の多い大学では、教師と生徒との人間関係が疎遠になるものだが、ここに書かれているのは、まるで木下恵介の「二十四の瞳」の大石先生をこの先生に置き換えたような、小さなひとつのユートピアだった。

私はその時、こんな世界は映画の中しか無いと思っていたので、「え!こんなの本当?嘘じゃないの」とやっかみ、正直羨ましく感じたものだ。

帰国後は生徒は本当に大変だったらしい。先生は事あるごとに何人かを自宅に呼び、夕方から終電まで徹底的に一方的に叱った。学問のこと以外も多く、機関誌の編集の事とか、ゼミの運営上のことなど些細なことにも厳しく叱りつづけたそうだ。その書斎には冷暖房は全くなく、冬はたまに奥様がうどんを差し入れてくれるが、寒くて寒くて、まるで禅寺の修行のようだったようだ。

生徒は毎日変わるが、先生は連日であるから、自身の研究時間を考えると、余り寝ない人という噂も立ち、何れにせよ命がけが信条のような人、だったらしい。

極め付けは、3泊4日の夏の合宿、難題のサマータスクを与え、学院生を見張らせ、生徒に一睡もさせなかった地獄の特訓だったとのことだ。

先生は学生だけでなく、卒業生とも変わらぬ関係を保ち、弟子たちには終生の師であった。

結局、先生は何を伝えたかったのか彼に質問したら、「一度決めた事は完璧を期せ、安直に仕上げたり、安易に途中で投げ出すな、愚直が一番!」という事だったらしい。

だが、この猛烈先生も病には勝てず、OB会あげての快方助力も甲斐なく、62才で亡くなった。弟子達にとっては、余りにも早すぎる別れだった。

亡くなってから、今年で既に31年が過ぎたそうだが、いまでも全国に散った会員の約半数が東京に集まり、欠かさず毎年盛大に思い出話をしているそうだ。

彼は先生の話をする時、少し言葉が詰まる。今でも会いたくてたまらない時があるそうだ。

*****

この映画は内田百閒とその弟子達の話である。

黒澤は百閒先生を敬愛していたそうだ。

だから、その感情が出ている映画だと思う。いや少し出過ぎたかもしれない。

先生を敬愛してやまない弟子と弟子を可愛くてたまらないと思う先生のほのぼのした情感が溢れていて、先の私の友人のことが頭に浮かんだ。

こんな師弟愛をセンチメタリズムで片づけてはいけない。

実際に世の中を変えたのは、昔は松下村塾の吉田松陰であり、適塾の緒方洪庵であり、その他文学の漱石門下生や学問では矢内原、湯川門下生など、偉人の陰には必ず偉大な先生がいる。

又、違った観点から「偉大な母や兄弟」もいることがある。

要するに、人間一人では大した人間にはなれない、これは何処の学校だとか、会社には関係なく、誰に巡り合えたかの人生の出会いだけであろう。

こんな人に巡り合えた人は幸せである。

誰しも、空海や親鸞のような師になれるわけでもないが、師は探せば目立たないところに意外といるのかも知れない。

そんなことを考えさせる映画だった。

ご参考:エンドロールで流れる曲目は

ヴィヴァルディ「調和の霊感」作品3

独奏ヴァイオリンのための協奏曲9番第2楽章、ラルゴレット

(音楽担当 池辺晉一郎)

この映画が黒澤の遺作となったが、このエンドロールは西方浄土を想起させる夕焼けの空と子供のころの隠れんぼの思い出である。死が近くなると、子供の頃がしきりに思い出されるとも言う。心の平安を象徴する、印象的なラルゴが後をひく。

「もう いいよ!」といえるまで、人間らしく生きたいものだ。

No.22 駆込み女と駆出し男

2015/143分 日 Tジョイ大泉 6.22

原田 眞人 監督 井上ひさし 原案

大泉 洋(信次郎)、戸田恵梨香(じょご)、満島ひかり(お吟)、内山理名(ゆう)、堤 真一、山崎 努、樹木稀林

井上ひさしだけあって、粋でツボを押さえた娯楽作品。

時は天保12年、大飢饉もあり幕府の財政も底をつきかけ、水野忠邦の強引な引き締め策で、寺にも手が回り始めるが・・・。

当時、男から一方的に離縁は出来るが、女性からは出来ない。

駄目男や暴力亭主から逃げる唯一の手段は、鎌倉の東慶寺に駆け込むしかない。この寺は菊の御紋と葵の御紋がついており、いわば治外法権。その門前にある旅籠も駆け込む手続きを代行している加護された場所。

この脚本の面白いところは、駆け込む理由が男の被害から逃げるだけでなく多様、お吟のケースは一番の泣かせ処か。

それに会話がめっぽう洒落ている。掛詞、言葉遊び、芝居セリフ、満載で江戸情緒たっぷりなところが見どころ。

この作品につき、少し言わせてもらうと、信次郎役はセリフに見合ったキャスティングをすべきだったかな? 大泉洋さんは軽いキャラクターが出来上がっているので、いい役者さんだがこの場合どうなのだろうか。

No.21 エレファント・ソング 2014/100分 カナダ

6・18 武蔵野映画館

シャルル・ビナメ 監督

ブルース・グリンウッド(院長グリーン)、クザヴィエ・ドラン(患者マイケル)、キャサリン・キーナー(看護婦長スーザン)

全くの予備知識なく、従って何の期待も持たずに見たせいか、その内容の高さに驚いた。

ファースト・シーンでハバナの劇場で母が歌うアリアは プッチーニの歌劇「ジャンニ・スキッキ」の「私のお父さん」。「お父さん」は「エレファント」に繋がっている事が判るのは終盤のことである。

暑いハバナのワンカットの次は雪の降り積もる寒いシーン。何故だろうと考えているうちに、登場するのが何と精神病院の理事長室。更に次のシーンでは院長が審問されるという奇妙な場面が続く。この異様さがまず観客を引きつける。

その後は、審問や院長と患者との会話で進行するのだが、そのほとんどが霧の中のようにその意味が分からずに、ある意味退屈に感じてしまう。

ところがである、これが監督の仕掛けたワナなのだ。一見無意味なカットと思われるものが、終盤に全部効いてきて、驚きのエンディングを迎え、観客は茫然となり固まる。

ある意味、本作の脚本はアガサ・クリスティーズもどきの推理小説様式なのだ。

騙されるという事にかけては、相当の出来である。

主要なキーワードは「老眼鏡」「チョコレート」「子供」「象」「父」など。

ただそう単純ではないのは、院長が背負っている私的な重荷とか、マイケルを追いやった父親とか、母との葛藤とか、失踪先生のプラトニックな愛とマイケルの心理とか、かなり重いテーマが絡んで、単純な推理小説を超えてくることだ。

でも、結果的に推理小説的面白さ以外の追及は中途半端に終わって、不明さが残るのは惜しいが、不足分を自分でいろいろ埋め合わせてみるのも、映画体験の一つだろう。

彼を彼方へ追やったものは本当は何だったのか?

父なのか、母なのか、母を見捨てた後悔なのか、先生への愛なのか、隔離される人生への絶望なのか。

象の鼻は嘘つきを意味する隠語らしい、それは母のことなのか、自分のことなのか、又、隔離病棟のことなのか。

エンディングは「おみおくりの作法」を思い出させた。最後の最後まで監督に騙される。

この凄まじいラストシーンに、マイケルが無性に悲しく、憐れに思えて、胸を打つ。

予期せぬ本当に良い映画だった。

No.20

ベイマックス

2014/102分 dvd

第87回アカデミー 長編アニメ賞受賞

ドン・フォール、クリス・ウイリアムズ 監督

製作総指揮 ジョン・ラセター

アカデミー86回(2014年)は宮崎駿監督の「風立ちぬ」が「アナと雪の女王」に87回の今回は高畑勲監督の「かぐや姫の物語」が「ベイマックス」に負けた。

ディズニー/ピクサーアニメーションがスタジオジブリを連覇したことになる。

大企業が中小企業を凌駕したともいえる。

「ベイマックス」というのは米国の2大コミック紙でスパイダーマンなどで有名なマーベル・コミックス社の「BIG HERO 6」の映画化である。

経営状態悪化でディズニーが買収した。今回がその第1作。今後のネタも豊富になった。

ピクサーに次ぐ大型買収、ディズニーの牙城は当分続くのだろう。

日本のコミックやアニメは世界トップ水準であるのに何故連敗したのか、この2作に関する限り公平にみて妥当かも知れない。

それは2作ともアニメでなくとも俳優を使った実写作品でも表現が可能なシナリオだからだろう。ジブリの過去の作品はアニメでしか表現できないものが中心だったが、幅が広くなりすぎて限界を超えたため、アニメの特徴が薄れたかもしれない。

主人公はヒロ、兄はタダシ 日本人の兄弟である。(原作の6はすべて日本人らしいが、映画では多民族構成)。14歳の天才機械工学人間。町の名前はサンフラントウキョウ。街の看板も日本語が溢れている。

日本の科学技術、文化にたいするオマージュなのだろう。

まずこの映画のミニロボット登場に驚かされる。他のロボットも奇想天外で無くありそうな発想で、おっと子供だましではないなと思わせるところが憎い。

介護ロボットの発想もいい。

でも結局は兄弟愛、隣人愛、人類愛 や自己犠牲という感情を基本にして泣かせるので、ジブリ路線なのだが、CG技術の臨場感などはさすが。

子供がコミックを読んで技術者に憧れ、勉強するだけでなく、科学する者の心の持ち方「他人へのやさしさ」みたいなものを習得するのは大切なこと。

その製作者の良心に敬意を表したい。

やたらファイトばかりのゲームやアニメが多すぎるので。

No.19

二十四の瞳

1954/156分 0420 BS

ゴールデン・グローブ外国映画賞受賞

木下 恵介 監督 壺井 栄 原作 木下忠司 音楽

高峰秀子(大石先生)、夏川静江(母)、笠 智衆(先生)

名作中の名作だが、私的にも思い入れの深い作品である。

1.高峰秀子が最も好きな女優さんであること

2.中学の同級生 渡辺四朗君が出演していること

3.使われている唱歌、民謡などがすべて私の好みであること

4.臨終近い義父の付き添い時、ベッド脇で原作を読み返したが、本を持ち帰るのを忘れてしまった。その後遺品廃棄処分されたのだろうか・・。

島(小豆島)の岬分校に入学した生徒は12名。昭和3年のことである。

大石先生は初任で入江の反対側から自転車で40分かけて学校に通う。

校区は貧しい家庭が多く、夫々生活に問題を抱えているが、新任先生と目のきらきらした一年坊主たちは次第に深い絆で結ばれていく。

先生の生徒をかわいいと思う心、生徒が先生を慕う気持ちが、美しい自然の中で見事な花を咲かせる様が、いくつかのエピソードで語られる。上の写真は満開の桜の下を先生が機関車役となり汽車ポッポ遊びをしている代表的なシーンである。

このように楽しかった夢のような時間を、その後生徒たちを襲う貧困と戦争が壊していく過程と対比させ、そのような不幸の原因たる社会の在り方に対する反発とか戦争のむごさとを告発する静かな叫びとなって胸に迫ってくる。

昭和21年、同窓会が開かれる。戦死しなかった男は二人だけ、しかも一人(田村高廣が若い)は失明していた。

目が見えなくても、海岸で撮った一年生12名の写真を触り諳んじて見せる姿に、18年の苦難の歴史が刻まれて、誰しも涙する名場面である。

この作品はお涙頂戴と思われがちだが、良く見れば決して甘く無い。人間愛から社会を見直すと世の中の矛盾が見えてくることがあるし、戦争に走る時世で世間のとりがちな誤りまで、指摘している。これは原作者の戦前の反省から来ているのだろうから、今また、きな臭い匂いがし始めた日本において、参考にすべき視点ではなかろうか。

1年生の時と6年生の時が描かれるので、12名+12名=24名の子役が登場するが、この両者が非常に似ていて、違和感が無いのは凄い。脇役も揃って極めて丁寧である。

音楽の使い方も秀逸で、セリフより歌で泣かされるシーンが多い。

コントラストの強いモノクロ映像が、寒村の乾いた道、瀬戸内の山、海、島、分校の佇まい 、大石先生の笑顔、など印象的に捉えどのカットも一枚の絵になっているカメラワークもいい。

長い作品だが見直す価値ある映画だと思う。

No.18

イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密

2014/115 英・米 3.23武蔵野館

モルテン・ティルドゥム 監督

グレアム・ムーア 脚色

ベネディクト・カンバーバッチ(アラン・チューリング博士)

キーラ・ナイトレー(恋人クラーク)

マシュウ・グード(同僚アレグザンダー)

大手製作会社の作品ではないから、一応インディーズに分類できる。それにしては、大ヒットでアカデミー脚色賞まで貰ったから、見逃せない映画のひとつだろう。

一部の数学者かコンピューター専門家でなければ、チューリングの名前は知るまい。

この作品によって彼の偉業が掘り起こされ、広く知られるようになったことは、大衆にコミットする映画の持つ力の一つだろう。

早速帰宅後「チューリング・マシン」を検索してみたが難しくて理解不能ながら、コンピューターの前身みたいな計算機の原型らしい。

この映画は見ようによっては、焦点が何処にあるか分からない。例えばハリウッドならば、戦争下で繰り広げられるスパイ、暗号解読、心理戦みたいなサスペンス・ドラマとして盛り上げて、最後は連合軍側の勝利みたいなドラマチックな勝利で終わる脚本だろうと思われるが、本作はそのような外的な要素で作品を組み上げていない。

言うならば、チューリングの一生を、戦争で国のために貢献し、その後生き残るも国から殺されるというアイロニーを描き、彼の心の内的な痛みを描いた伝記映画ではないかと思う。

ざ~と見ると、戦争映画でもあるし、個と世間との葛藤がテーマであるようにも見えるから、誤解があるのだろう。

神様は時々、天才を作るが、それは決して完全な人間ではない。ある部門に異常な才能がある人は、対人関係が全くダメだったりして、世間から「変人」扱いされることが多い。彼の変人振りは多くの敵を生み、英国の秘密諜報機関に雇われてからも、上官や同僚に意地悪され、単独で機械製作に取り組む。が結局彼でなければ解読不可能と呼ばれたドイツ軍の暗号エニグマを解読出来ないことが周囲にも分かり、チームが協力し、苦難の末に解読に成功する。

映画によれば、彼の業績で戦争が2年早く終結し、14百万人の人命が救われた偉大な業績であったそうだ。がしかし、彼は変人以外にも同性愛者であったことが、世間に知れ(当時は犯罪)無理やり当局によりホルモン注射されたり、結局は偏見に潰され、中年でみじめな一生を終えた。

彼の実像を追うために少年時代のパプリックスクールでの逸話や友人関係を戦時と学校時代を交互に写すクロス・カッティング手法を使い、更に戦時と戦後を同手法で描いて肉薄しようと努力している。

結局、彼の性格が何処からきているのか不明なのだが、周囲から決して理解されない人間の孤独の闇の深さが、チューリングマシンを破壊されようとする時に発せられる、「壊さないでくれ! ただ一人の友達なんだから」という言葉に集約され、涙を誘う。

戦争あり、組織論あり、恋愛あり、犯罪あり、希有の業績ありと、題材が豊富で重厚な作品に仕上がっている。見応えがある一作。

No.17 コーヒーをめぐる冒険 原題 OH BOY

2012/85分 モノクロ 独 dvd

ヤン・オーレ・ゲルスター 監督

トム・シリング(ニコ)、まるく・ホーゼマン(マッツェ)

驚いたことに映像学校卒業記念制作でありながら、海外で評価され、国内でもアカデミーで6部門を制覇したという奇才の作品。

筋書はほぼ無し。ドラマ的な盛り上がりも無く、淡々とベルリンの町とツイて無い青年の1日?を描写している。

だから退屈するかと言うとそうでもないのだ。

老人には理解できない現代青年気質を描いたようでもあるし、実存は本質に先行するという実存主義的不条理の匂いもする。

でも私はかなり変わった見方だと自認するが、これは安定しているがいろいろな矛盾をはらんだ現代のドイツ社会に対する若者の反発心の一つの形を提示しているのではないかと思う。

若者は何時の時代も時代に敏感である。本作でニコはたまたまの飲酒運転で免停を受け、役所に返還手続きに行く場面がある。役人は酒を飲まずにいられないのは「背が低い」と言う劣等感か「同性愛」の差別から来るのだろうと、根拠のない理由で免許を返してくれない。

又、友人のマッツェは有能な役者であるが、作品を選ぶ為仕事が来ない。彼自身もやりたいこととは無縁の法律の勉強を親の勧めで続け、ついに挫折し退学、現在は無職でブラブラ。

要するに生きて行く為にはいろいろあるのだが、そのなんとなく上手くいかない理由を自分に向けず、不平等感の根源を社会の仕組みとか既成勢力だとか、因習だとか外部に求めがちなのだ。社会の仕組みが悪いというのは正しいし、それを正さねば解決しないことが多いのは事実だ。

そこで、二つの道が示される。一つは社会改革に進む青年、極端な場合は暴力革命、テロに進む。もう一つはそれだけの覚悟が無い場合だが、ヒッピーや麻薬みたいなものに逃走したり、正規ルートで生きるのではなく、本能のままその場しのぎの毎日の挙句、万引きとか各種犯罪を犯して踏み外していく人間。

どちらとも、「矛盾に満ちた面白く無い社会に対しての反発心」が根底にある。

ニコは乞食の皿から小銭を盗もうとしたり、金があっても無賃乗車したりする。倫理観は希薄だが、見も知らずの老人を病院に担ぎ込んだりする優しい人間でもある。

自分は社会の中心としてその責任を担うなんて考えは微塵も無い、目標が無いからただ何となくブラブラと過ごし、逮捕すれすれのところで右往左往する。一種の甘えん坊、これが若者のアイトサイダー気分を満たし、自己満足する。

ニコの周りには何処か精神を病んだ、絶望的な人間ばかり。

マッツエは車の中で呟く「この町は糞の匂いがする、大統領が焼き払うか、巨大なトイレに流すかだ」

堅固な既成組織が出来上がり、若者は夢を持ちにくく、社会全体を見ても移民問題、テロ問題、環境問題、財政問題などなど、将来に明るい光を見出せない。

社会を斜めに見て、それでもだらだら生きて行くしかないぞ!

彼がコーヒーを飲もうとすると決まって問題が起こり、なかなか口に出来ない。

エンディングで初めて飲める。

ただそれだけが救い の作品。

No.16 アメリカン・スナイパー

2014/132分 米 2.24 T・ジョイ大泉

クリント・イーストウッド 監督

ブラドリー・クーパー(クリス・カイル)、シェナ・ミラー(タヤ)

イラク戦争に派遣された米国海軍特殊部隊「ネービーシールズ」の隊員クリス・カイル氏の自叙伝を映画化したもの。

イラク戦争の是非等の政治的視点は一切なく、レジェンドと呼ばれた優秀な狙撃兵の英雄的活躍を描いているので、保守層の支持を得たが一部からは批判もあったらしい。

イーストウッドはイラク戦争に反対していたので、戦争英雄を描くのが目的ではなかったとは思うが、やはり私は米国の中東軍事介入を正当化するのに、結果として追認したのではと疑う。

それにしても市街戦の臨場感は半端ではない。あたりが暗くなるほどの砂嵐の中での銃撃戦。敵味方が良く分からず、機関銃や連射銃の乾いた金属的な音だけがが右から左からパスッ、カキッ、バリバリと激しく劇場を駆け回り、その中で、走行中の車にクリスを引っ張り上げる装甲車のエンジンのヒステリックな響きが戦争という異常な空気感を恐ろしいまでに描いて観る者を釘づけにする。

アルカイダの戦力も想像していたより強力で米軍犠牲者も増え、何処から弾が飛んでくるかも知れない恐怖感の連続が次第に心を蝕んでいき、ベトナムでもそうだったように帰還兵のPTSD問題が社会的問題になって行く。

クリスはtour4で引退した。1で懲りなかったのは多分戦場の危機感が人を虜にする何かを持っているのかもしれない。使命感だけでなく、カーレーサーとかボクサーと少し似た心の動き。

でも彼もPTSDの例外ではありえなかった。

それが本作品が単なる英雄譚に終わらなかった救いだろう。

それにしても、イーストウッドの映画はエンディングのどんでん返しが多い。

今回も予期はしていたが、それは想像を超えたものだった。

葬送トランペットの寂しげなメロディーと、棺に☆を打ち込むハンマーの音が、耳に強く残った。

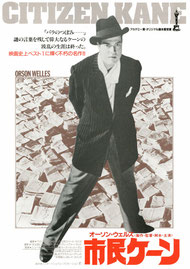

No.15 市民ケーン

1941/119分 米 dvd

オーソン・ウエルズ 監督・脚本

ハーマン・J・マンキウイッツ 脚本

オーソン・ウエルズ、ジョセフ・コットン、ドロシー・カミンゴア、エヴァレット・スローン

英国の映画批評家協会による歴史上最も優れた作品として、40年間トップを続けた傑作中の傑作。

映画を目指すもののテキストとして、現在も、尚外せない重要な作品。

ところが、アマチュアの評価は必ずも高く無い。理由は感動が乏しいからだろう。

主人公ケーンは自己中心だから友達がいない、ただ一人の友達も去っていった。

観客もケーンのことを好きになれないから、その死が全然悲しく無いからだ。

でもこんな映画は決して珍しく無い。

そこで、感動を犠牲にして人間の本質に迫った、嘘っぽく無い作品として見れば又、違う景色が見えてくる(リアリズム?自然主義?)。

勿論私も2度目だが、初回はよく分からなかった。今回詳細に見て実に良く出来た作品にびっくりした。凡人は難しい作品は2度3度繰返し見るべし、とつくずく思う。

映画製作上の数々の斬新な技法はさておき、この作品を犯人捜しの探偵映画として見ても相当なものだ。各所に、推理の糸口を隠してあることに気付くからだ。隠し、だましの手法、これにやられる。

冒頭より少し過ぎた所で「橇」/子供用の雪ソリ という言葉が新聞記者から発せられる。突然で意味が分からない、これが最初の仕掛け。次は親との別れの場面で橇が登場するが画面は裏を写しており表が見えない。さらに次のカットでは表らしいが橇に前夜の雪が積もり「絵」は見えない。

次の次の次は、クリスマスに預けられた銀行家からプレゼントされた「橇」が登場するが、そっくりだがでdvdで精査すると「別物」。

社会的地位を得てから、幼児期の「思い出探し」のため、預けてあった品物を取りに行くというセリフが何気なくある。これがエンディングの伏線。

その財産処分のシーンでは、膨大なコレクションの山をパンフォーカスでしつこく撮影し、「橇」が埋没して発見されない状況を作り、最後のカットで一緒くたに焼却処分される時に初めて観客は橇の表に描かれた「薔薇のつぼみ」を炎の中に見ることが出来る。

そこで初めてキーワードと「橇」の関係に気付き、今までの物語を反芻させられる羽目に陥る。かなり計算づくの仕掛けである。

「薔薇のつぼみ」の謎解きはケーンの人間解剖だから、映画はそこまでくどく説明しない。

観客にボールが投げ返されている。

そこで私なりに考えてみる。

家賃を払えない下宿人が代わりに置いていった廃坑の権利書が、その後世界有数の金鉱脈発見となり、権利を継承した母親は息子に暴力を振るう夫から子供(幼児)を守るため、財産管理と子供の養育を銀行家に委ねる。

要するにケーンには財産は与えられたが、母親の愛情は与えられなかった。

人は子供の時母親に愛されないと、他人を愛せないものと言われている。愛し方が分からないのだろう。

でも彼は、他人は愛せないが、人から愛されたいとは常に願っている。自分勝手な愛。

結局は相手の幸せを願うのでなく、自己愛でがんじがらめになっている人間。

言うまでもなく「薔薇のつぼみ」は幼少期、即ち母に愛されていた一時期のことを暗喩していて、失われた本当の宝を指す。(嘘の宝・・金 は腐るほどあったのだが)。

実は母に愛されなかった人は世間にごまんといる。だから映画の世界だけでなく、実は凄く怖い話。皆が皆、その宿命をたどると言うわけでもなかろうが・・・。

例えが悪いが、盲導犬は幼児期に徹底的に人間に可愛がられなければ、成犬になってから人間を信用しないから不適格になるという。

ケーンも決して人を信用しなかった。妻も友人も去っていき孤独の中で死んでいく。

幼児体験がその人の一生を規定するという個人にとっては責任の取れない宿命的な話。

その意味でケーンは被害者。

大富豪は実は悲劇の主人公だったという筋書だが、ファーストシーンの謎めいた豪邸の異様さがエンディングの霧の中の尖塔につながり、人生は結局は夢の中みたいなものさ、と言おうとしているのかもしれない。

74年前の作品、全然古く無い。それも処女作、世の中時々奇跡が起るものらしい。

No.14 祇園囃子

1953/85分 日 bs

溝口 健二 監督 宮川一夫 撮影

小暮実千代、若尾文子、河津清三郎、進藤英太郎

昭和20年代の祇園社会のしきたりや舞子の実態が描かれており、

今となっては貴重な記録映画。大監督の名画なので、語るに落ちるが、秀逸なのは祇園囃子が聞こえてくる場面。

宮川一夫のカメラが、暗く細い路地の奥の奥から明るい道の方を下からあおる。向こうから祇園囃子のチンチキチン、・・・、という鐘の音が小さく聞こえる。

会話も無し、鐘の音以外は何も聞こえない、静寂な祇園の昼下がり。

路地奥の美代春姐さんは大嫌いな男と寝ないと、借金を返さねばならず、商売も邪魔をされ営業出来なくなるという万事休すの状態で、祭りの雰囲気とは対極のところにいる。その分、鐘の音が憐れさを掻き立てるように聞こえて止まない。

考えれば、祭りを見に行けない人はいる。病人とか、美代春姐さんのように悩みを抱いている人など、そんな人には祭りの喧噪は孤独を掻き立てるお膳立てに変わるのだろう。この祭りを裏側から捉えるシーンは強い印象を与える。

カメラと音響、裏方さんも凄い仕事をするものだ。

No.13 ワンダフルライフ

1999/118分 日 CS

是枝 裕和 監督

ARATA(井浦 新)、小田エリカ、寺島進、内藤剛志

谷 啓

日曜日に死んで面接を受け、水曜日までに生涯で一番楽しかった事を申告し、事務局と協力してそれを映像化し、それを見て、土曜日に晴れてあの世に行ける。

そうすれば、苦しかったことは全て記憶から消えて、幸せな死後だけが続くというお話。

22人の死者が登場するが、皆選択に苦しむ。

私は過去は振り返らない生き方を心がけてきたから、大変ショックを受けた。「自分の過去で一番楽しかったこと」皆さんも試しに考えてみて下さい。

私はこの作業で、己に深い憐れみを感じてしまい、何時しか過去を振り返る人間になってしまった。1日も早くこの状態を抜け出さねばと思ってはいるが。

No.12 KANO 海の向こうの甲子園

2014/185分 台 2.6 T・ジョイ大泉

マー・ジーシアン 監督

永瀬正敏、坂井真紀、ツアオ・ヨーニン(呉明捷)、大沢たかお

3時間を超える大作で。幕が下りた後、館内にパラパラとではあるが、拍手が起こった感動ドラマである。

日本統治下の台南、野球界で全くの無名だった嘉義(かぎ)農林学校が甲子園出場を果たすという奇跡の実話。

この映画で意外なのは、台湾映画で、脚本、監督も台湾人であるにも拘らず、当時の日本統治が評価されている点だ。昨今、大陸では半日教育が行われて、日本は敵国視されていることと、余りにも対照的である。

台南地区の1万6千キロに及ぶ大灌漑工事とか、現地人の農業教育など、地域発展に寄与した日本の姿勢が評価されており、現地人との摩擦など占領支配を糾弾する場面が何処にも無いのは、戦前史を一部見直しても良い気にさせてくれる。

主人公の近藤先生は松山商業を甲子園に導けなかった敗北感から抜け出せないまま台湾入りしたが、熱心な学校側の説得で再度野球部監督を受理し、対外試合で勝った事の無い弱いチームを再生させ、3年目に甲子園の決勝戦にまで導いた「鬼監督」である。1931年の出来事。

(同先生はその後含め通算4度も甲子園に導いた名監督だったが、決勝戦まで進んだのは最初の1931年だけだったとのことだ)

当時日本では民族差別観が残っており、現地人、漢人、日本人の混成チームは甲子園では当初蔑視されていたが、その決して諦めない姿勢や敢闘精神が次第に理解され、観衆を次第に味方につけていった。初戦の札幌商業の敗戦投手がスタンドで「鉄火の嘉農」と叫ぶシーンがあるが、それがチームカラーだったのだろう。

物語は先の投手が、兵士として台湾を訪れた1944年の戦時から1931年の甲子園を回顧する形をとり、その平和と戦時という対比の中からスポーツの出来る平和のすばらしさを語り、それが単に野球だけの話に止まらず、その後台湾の教育者として活躍していった多くの選手の国作り貢献までに言及した格調の高い物語になっている。

ちなみに、4番ピッチャーの主将 呉はその後早稲田大学に進み、ホームランを7本打ち、長嶋茂雄に破られるまで記録が続いた名選手で、外人として初の野球殿堂入りを果たした逸材だった(テロップでは国宝と紹介されていた)。

教育は指導者次第である。近藤先生以外にも、有意な先生が登場するが、こんな機会に恵まれると若い人は短期間に変わることが出来るのだろう。

「深夜食堂」の小林薫といい、本作の永瀬正敏といい、笑顔を見せない硬骨漢の存在感が大きく、作品を引き締め観客を虜にしている。永瀬もなかなかいい。

一言苦情:甲子園球場は台湾の何処かの草野球球場でロケしたと思われるが、お粗末。

観客5万人にしては余りにも客席が少なく、プレー撮影も何処か作り物でビビッド感無く、素人っぽい。スポーツ映画は見せ場の臨場感が命、惜しい。

No.11 おみおくりの作法 still life

2013/91分 英・伊 2.4 シネスイッチ銀座

ウベルト・パゾリーニ 監督

エディー・マーサン(ジョン・メイ)、ジョアンヌ・フロガット(ケリー)

この作品は、ネタバレする訳にはいかないので、省略する。

前半の前振りに無駄が無く、極めて緊密に計算されている、驚きの作品とだけ言っておこう。

平日ほぼ満員。地味な作品にしては久しぶりの快挙。

No.10 映画深夜食堂

2014/119分 日 2.3 T・ジョイ大泉

松岡錠司 監督 安倍夜郎 原作

小林薫、高岡早紀、柄本時生、多部未華子

余 貴美子、筒井道隆、菊池亜希子

人気コミックが30分の連続TVドラマとなりヒット。本件は3匹目のどじょうを狙って映画化された。

「ナポリタン」「とろろご飯」「カレーライス」の3話のオムニバス。店に置忘れた骨壺が狂言回し役。

先にTVを見ていた人は想定内、初めての人はかなりの評価をする作品だろう。

作品名に「映画」と記されているが、映画にしか出来ない表現て何だろう。

スペクタクルや3Ⅾは分かるけど、本作のように臨場感が必要ない地味な設定では、さほどの違いは残念だが感じられないと思う。

確かに、TVでは店内と店の前だけだが、映画では飲み屋横丁の怪しげな建物や意味ありげな看板が登場し、場末ムードを演出していて捨てがたい味を作っている。

又、ナンセンスギャグと思われるオダギリジョーの警官登場も、深刻な話題ばかりの中で、一幅の清涼剤かもしれない。

又、コマーシャルが入らないとか、音響とか、TVとの違いを認め無い訳ではないが・・先に見てしまったインパクトを超えるのはやはり難しかった。

キャスティングも店もTVそのまんまが使われている。敢えてそうしたらしいがこれも功罪半ばかも知れない。

TV談義はさて置き、この作品には本当に「ほっこり」させられた。

社会の底辺で恥をさらし続けながら、又他人に言えない悩みや悲しみを抱えながら、懸命にもがいて生きている健気な庶民を背景に、その坩堝の中で、獣が傷を舐めあうように本能的に助け合う人間の善意が、芝居っけ無く語られて、なかなか泣かせる。

人情街という意味では、柴又と歌舞伎町裏の違いはあるが、「寅さん」と少し似たテイスト。

この作品は小林薫演じる、めし屋のマスターが主人公。寡黙であまり喋らず、あまり笑いもしないが、相手の気持ちはちゃんと察している。聞いてやって、分かってあげる。

そして苦労人だから陰で目立たないように優しくしてあげる。

ストリッパーにも食い逃げ女にも、被災者にも自然に温かい。だから皆に愛されており、美味しい料理のウンチクが人情に薬味を添えている。

渥美清同様、小林薫の人となりが作品を作った映画。

でも、現実にはこんな店はかなり少ないと思う(あることはあるが)。

一般的には、店も自分のことで精いっぱい、他人の生活に立ち入る余裕なぞ無い。そんな状況から、こんな居酒屋が理想として描かれるのだろう。

人は何時も心の奥底では、他人に分かってもらいたい、認めてもらいたい、繋がっていたい、と思っている。たまには孤独もいいが長く続く寂しさはつくづくいやなのだ。

だからこんなテーマは強い。

深遠な作品ではないから、もちろん心理的な掘り下げ、例えば高岡早紀など不十分さはあるものの、娯楽という映画の範疇では、かなり良質な作品ではないか。

実は私は中央線居酒屋探訪会を続けている、小林薫も好きな役者さんだ、それ故本作品には事の他思い入れがあった。

おすすめの一作である。

No.9 ワイルド・ギース

1978/132分 英 2.2 BS

アンドリュー・v・マクラグレン 監督

リチャード・バートン、ロジャー・ムーア、リチャード・ハリス

geeseはガチョウの複数形だが何の関係もない。16~18cに活躍したアイルランドの傭兵の名前。本件は1960年代に主にアフリカで活躍した同名の傭兵隊のことを指す。退役軍人を主体としたスペシャリスト軍団でコンゴの軍事クーデターを覆し、元大統領を奪還する作戦を担う。この作品の凄いところは、多数の犠牲を払いながらも、初期の目的を達成出来ず、尚且つ政治の道具にされ裏切られるという、予定調和と真逆の展開と、英国映画でありながら英国の汚さ糾弾していた姿勢にある。大作で一見の価値あり。

No.8 レスラー

2008/109分 米 1.20 catv

ダーレン・アロノフスキー 監督

ミッキー・ローク(ラム)、、マリサ・トメイ(キャシディー)、エヴァン・レイチェル・ウッド(ステファニー)

ミッキー・ロークが本作でゴールデン・グローブ男優賞、ベネチアで金獅子賞など、受賞。

昔は大スター、今は落ち目のレスラー/ラムは、侘しい一人住まいを続けながらも、レスリングを諦めず、B級試合に出続ける。体はボロボロ、ステロイド剤を多用し、筋肉を維持しているので、ついに心臓発作で倒れる。引退を勧告され、普通の生活に戻ろうとするが、娘も恋人も去って、周りには誰もいない自分に気が付く。もう俺はリングで死ぬしかない、壮絶な試合が始まる。

エンディングが読めてしまう弱みはあるが、荒れ果てた場末の風景や、ストリッパー小屋、トレーラーハウス住まいなど、荒涼とした風物や倦怠感などが報われなかった人生を象徴するかのように、クールに撮られていて悲しい。

それに何と言ってもラムが乗り移ったかのようなミッキー・ロークが演技を超えて凄い実在感だ。不器用な男が、人生に傷つき、敗れ、寄る辺ない寂しさの中で、諦観という安らぎを得、消えて行く、その哀れさが激しいファイトと対比され、涙を誘うのだろう。

女性から見れば一言ありそうなラムの生き方だろうが、夢にかけ、夢に破れた男の人生に己を重ね合わせた男は多いのではないか。

又、忘れてはならないのは音楽。やや古いロックやカントリーだが、これが又最高にいかして画面に立ち上がって来る、いい。凄い映画だ。

No7 6才のボクが、大人になるまで

2014/165分 米 1.19 シネマカリテ

リチャード・リンクレイター 監督 脚本

パトリシア・アークエット(母オリヴィア)、エラー・コルトレーン(息子メイソン)、ローレライ・リンクレイター(娘サマンサ)、イーサン・ホーク(父)

ゴールデン グローブ賞(作品賞、監督賞)他数々を受賞した評価の高い作品。多分アカデミーも獲得するだろう。

その意味で必見の作品である。

評価の高い理由は、6歳から18才までの12年間かけて、俳優を変えずに追っかけて製作されたという、実物大の映像だというアイデアが主因ではないかと思われる。確かに息の長い稀有の作品であるというのは認める。

でも、日本では既に国民的ドラマとなった「北の国から」で倉本聡が実験済みだから、私には二番煎じに見えた。

上記点はさて置き、このドラマのシリアスさは尋常ではない。

普通、女手一つで二人の子供を育てると、子供は母親の苦労をみているから、子供は親に感謝の念を抱いたり、少なくとも緊密な親子関係というのが通り相場だろう。

ところが、この母親は子供のために自分を犠牲にしないタイプの自立した女。

子供から見れば、結婚と離婚を繰返す(3度の結婚、3度の離婚)勝手な母。転居、転校のたびに恨んでいる。

親子の情愛が無いというのではないが、これに焦点を合わせて描かれていないので、見せ場である子別れの場面で母親が泣く所作が唐突に見えたりもしている。

いわば、さらっとした乾いた親子関係だが、実はこれが現実で、ドラマっぽい親子愛情劇は嘘かも知れない。

子供から見れば大人は子供の気持ちなど何も理解しないで、ガミガミ説教ばかりする、ウザい存在に見えている。

この作品は子供のメイソンの目から社会をみているから、大人社会も仲間社会も歪んで見えている。

父とか祖父母とか高校の先生とか、愛情をかけてくれる人もいるが、メイソンには孤独な青春の影が付きまとっている。それも親の責任なのか?

それでも、逆境の中でもしたたかに成長していくのは、親の知らない子供の生命力なのだろう。

この映画を観て、我が子の教育につき考える人は多いと思う。自立、干渉、女と母親の両立、

父親の役割など、正解が無い。自信を無くすかもしれない。

「大人」は高校卒業時からが米国、その後はアルバイトしながら大学に行くのが普通らしい。日本は20歳もしくは大学卒業時からが「大人」。日本の親の方が負担が大きい。

米国のようにドライに「親の子離れ」が出来ない理由は何処にあるのだろうか。

そんなことも考えさせるテーマでもあった。

ともかく、長い作品。

祖谷物語も長かった。たまたま連続しただけだったが、長く感じるのに差があるのが又、映画の面白さなのだろう。

No.6 祖谷物語ーおくのひと

2013/169分 1.16 アップリンクⅩ

蔦 哲一朗 監督

武田梨奈、田中泯、大西信満、クリストファー・ベレグリーニ

アップリンク系は実験的な作品、反戦、環境保護 など商業ベースとは一線を画した作品を取り上げる主張のある映画小屋である。働いている人は、生活の為と言うより芸術が好きでやっていると見えるような人たちで独特な雰囲気。

都内にはこのように映画館主の顔が見える劇場がまだまだ頑張って残ってくれている。

岩波ホール、ユーロスペース、シネマヴェーラ渋谷、シネマライズ、シアター・イメージフォーラム、ポレポレ東中野、ラピュタ阿佐ヶ谷、k’cinema、テアトル新宿、ル・シネマ、ギンレイホール、早稲田松竹 などなど。

でもきっと経営は苦しいのだろう、私が通った吉祥寺のバウスシアターも昨年閉館したし、これからも閉館を予想される劇場は相当数ある。

でも、悲観ばかりしてはいけない、興行収入は北米108億ドル、中国24億ドル、日本23億ドル

と世界第3位。この健闘は映画館主が身銭を切って頑張ってくれているからで、もっともっと劇場に行かねばと思う。

本題に入ろう。20歳代の若き監督だが、なかなかの才能とみた。長編だが飽きさせず、泣かせどころも用意し、途轍もない山奥の大自然を切り取ったカメラワークも秀逸、特にファーストシーンの雪景色が見事、最初から引き込まれる。

前半のカットを後半活かす手腕もいいし、案山子も効いているし、時間軸を飛ばす手法も良い、田中泯が一言も喋らないことや、上京中の春奈も喋らないその設定も面白い、非凡である。

テーマは過疎化、若者流出、高齢化問題、介護、害獣による被害、土木工事による環境破壊、ごみ不法投棄による河川の汚染、親子の断絶、家庭崩壊、都会人の田舎への憧れと現実、田舎人の都会への憧れと現実、はてまた、東京に見えた現代社会の欺瞞、などなどてんこ盛りで、我が国が抱えているもっとも重要で、しかも解決の糸口さえ見えてない大問題が思いっきりぶち撒けられている。

いや、過疎の村に日本のすべての大問題が集約されていることの問題提起が狙いかもしれない、映画で解決策提示が無理なことは始めっから分かっていたのだろうから。

工藤君は祖谷部落のさらに上部の耕作地にしがみつき、野菜作りを諦めない、その姿に春奈はお爺の生き方を重ね合わせ、自分の行き場所を見出したようなラストになっている。

要するに、奇特な個人になろうみたいな呼びかけだ。

監督は若くて夢があるから、これでいいとは思うが、これでは過疎化は止まらない。

中山間部は農業か林業で成り立つ。この何れも競争力が無く、食べていけない、勤め口も農協か公務員以外無い。回復見込みも無い。ナイナイつくし!

山は荒れ放題、田畑も雑草だらけ、仕方ないじゃないか。いけないとは思うが個人の犠牲を期待しても、過疎化は止まらない。

農業、林業を再生させる策が無い限り、地方再生担当大臣が金をまいても無駄なことは、コンセンサスとなっている。

やってるふりをして、票を集める。どうかと思う。

都会人が「環境を守れ」と綺麗ごとを言うのなら、この映画の登場する外人や都会の若者みたいに、下農して、百姓をしてみるがいい。ノスタルジーは捨てよう。映画では全員が退散だ。

黄色いボンネットバスが山肌を縫う。トトロのようだ。アクション女優らしい武田梨奈さんは精気がありセクシー、でも徳島弁が下手、監督は甘いか!

田中泯氏が出ているから、一目置かざるを得ない。やはり、映画は核となる俳優が必須。

35mmフィルムで撮った、限られた予算でこれだけ作れれば、凄い。

添え寝の場面は良かった、少し泣かされた。

頑張れ、若人、これからだ。

大きな課題から目をそらさずに!

No.5 幸せのありか

2013/107 ポーランド 1.14岩波ホール

マチェイ・ピェプシツァ 監督

ダヴィッド・オグロドニック(マテウシュ)、ドロタ・コラク(母)

脳性麻痺の青年を演じているオグロドニックがほんとうに上手い。びっくりだ。

彼は手足、口が完全麻痺で動かず、床を虫のようにころがっている。だが、家族や近隣の人は話しかければ反応が目に現れることを実感し、人間として見ている。

でも医学的には何も感じてないと判断されている。

ところが、彼の脳は実は正常で周りのことはすべて理解している。ただ、自己表現方法が無いのでそう見えるだけだった。そのうち、瞬きで会話できることが分かり、大ニュースとなる。

これは実話だから、驚きだ。

実話と言うのは実は諸刃の剣で、脚本作りに制約がある。

本作は難しいそのドラマ仕立てを止め、いくつかのエピソードを並列的に並べ、繋ぎ目に白板を挟み絵記号で、都度テーマを示して区切って進む。

だから、ドキュメンタリーとドラマの中間のテイストで、その結果、「盛り上げて爆発」みたいな感激がなくやや退屈。

劇場内に欠伸の声も2,3聞こえたが、テーマがテーマだけに仕方がない。

しかも、瞬きで意思表示する方法は「潜水夫は蝶の夢をみる」ですでに使われたから、この作品の一番の盛り上がりどころの驚きが無く、タイミング的に大いに損をした事もマイナスだった。

それでも、よくよくみればとても丁寧に作られた良い映画で、障害者を健常者は先入観で見てはいけないという社会的意義も高く、我が国の高齢化社会におけるこれからのテーマも示した良作と言えよう。

No.4 ル・アーヴルの靴みがき

2011/93分 仏、フィンランド、ドイツ

1.11dvd

アキ・カウリスマキ 監督

アンドレ・ウイルム(夫マルクス)、カティ・オウティネン(妻アルレッティ)、ジャン=ピエール・ダルッサン(モネ警部)、プロンダン・ミゲル(少年イドリッサ 写真)

「街のあかり」はラストの4人以外は皆悪人。

本作は街の人全員が善人。しかも逆転満塁ホームランみたいなエンディング。実に対照的な脚本である。

こんなことはあり得ないと貶される筋書を敢えて監督は取り上げた、それは何故か。

現代人は相当疑い深くなってきている。隣の人は怪しい、気を付けねば、友人、知人も胡散臭い、騙され無いように気を付けるねば、妻も子供も・・・疑心暗鬼で他人を信じられない。

際限なく疑いが拡がり、心はいつも不安。

しかし、よくよく周囲を見れば人の善意で支えられてことが意外に多いことに気付くはずだ。悪だけで社会が成り立っている訳ではないのに悲観的すぎる、もっと善の部分に気付き、他人を信頼してみよう、という人間賛歌を喚起したのではないか、と・・・。

ル・アーヴルはフランス北西部にあるフランス第2の港町ということだが、この映画で見る限り田舎風情の小さな港町に見える。ディヴィヴィエの名画「商船テナシチー」にも使われたらしいが、いい雰囲気の港だ。

港同様、映画に登場するバーのマダム、雑貨屋の親父、パン屋のおかみなども、それぞれが個性的で、妙にフランス的なものを醸し出している。これが映画の味を深めているのは確か。

又、モネ警部もなかなかな役者だ。

勿論マルクス夫妻の物語が主軸だが、脇役の彼らの存在なくしては成り立たない映画であり、本件でパルム・ドック賞を獲得したライカ(犬)同様、高く評価したい。

人の善意に触れると、涙がこぼれてくる、自己の中に潜在する理想みたいな感情が蠢いてくる。それはきっと、明日の生活にどこかで繋がって来るのだろう。

こんな作品は四の五の言わないで「人情の篤さ」に酔えば良いと思う。稀に見る善人映画だった。

No.3 街のあかり

2006/78分 フィンランド、ドイツ、フランス

1.10dvd

アキ・カウリスマキ 監督

センネ・フ-ティアイネン(コイスティネン、写真右)

マリア・ヤンヴェンヘルミ(ミルヤ、写真左)

マリア・ヘイスカネン(アイラ)

観始めて分かった、2度目。こんなことがたまにあるが、レンタル屋さんで探す時、過去と同じ行動をとった自分に進歩がないなあと気付かされる。好きな監督や俳優が固定化されているのかもしれない。もっと頭を柔らかく。

2度目となる理由は、内容は大体記憶に残っていても「題名」は忘れやすいものだからだ。それは原題とはかけ離れた愚題が多いので軽視しているからだと思う。

言い訳はそれぐらいにして本題に入る。

コイは夜警警備員。貧しいが真面目で一途な青年である。

でも無口で不愛想、上司にもそっけなく、人付き合いが下手。だから職場の仲間から誰も相手にされない、浮いた存在である。飲みに行っても夜警員のせいか、馬鹿にされ避けられ、一人ぼっち。居場所がなくトイレのドアーの影で立って飲んだりしている。

この謂われない理由で世間から疎外される孤独な男の心情が、冒頭の場面で淡々と描かれ、観る者の哀れを誘う。

多分私のどこかに、世間への僻みみたいな劣等感が潜んでいて、共感したのかもしれないが、カウリスマキはこんな弱者の気持ちが分かっている人だと思う。その目線は優しい。この場面はうれしい再発見だったように思う。

本作は負け犬3部作の一つである。コイは1週間繋がれたままで水も与えられてない犬の飼い主に注意して、殴り倒される。美人(フィンランドではそうなのだろうが、日本人にはとてもそうは思えない・・ミルヤ役)に話しかけられたがそれがマフィアの手下、まんまと引掛けられて刑務所で2年、それでもミルヤのことを信じて口を割らない。要するに踏んだり蹴ったりの被害者人生なのだが、何時か見返してやるぞという夢だけは捨ててない。決して実現しないが。

チャップリンの「街の灯」のオマージュである。

貧乏で一人ぼっちだが心は清く、美しい。このまま「フランダースの犬」のネロ少年みたいに死んでしまう筋書も考えられるが、冷たい世間にも「灯り」がほんのり見えることがある。

コイの夕食は決まって海岸沿いのトレーラー屋台で売ってソーセージ2本である。それを立って食べる。

売店のアイラが時々声をかけてくれる。ただ一人の希望(灯り)なのに彼は気付いていない・・・・。

カウリスマキの映像は乾ききっている。倉庫の中の風景のように画面が寒々しい。隣国ロシアは大国でフィンランドは小国という緊張意識もあると思う(何故かファーストシーンはチャイコフスキー、トルストイ、ゴーリキイ、チェーホフ、プーシキンに関する揶揄話)が、何より人生はつらいものよという前提があるから、甘い風景を使わないのかもしれない。その分その中で生きなければならない「弱者」により添う「善意」がひときわ光を放つのだろう。

エンディングでは弱者勢ぞろいである。

犬、黒人孤児、アイラ、コイ、寄り添って生きろと声を掛けたくなる。

悲しくても負けるなという、監督の応援歌が聞こえる。

No.2 おやすみなさいを言いたくて

2013/118分 ノルウェー、アイルランド、スエーデン

2015.1.6 角川シネマ有楽町

エリック・ポッペ 監督

ジュリエット・ビノシュ(レベッカ)、ニコラ・コスター=ワルドー

(マーナス)、ローリン・キャニー(ステラ)

原題 1,000 times good night

女性戦場カメラマンの話である。

世界から忘れられた コンゴ、ケニア、アフガニスタンの目を覆うような残虐行為から目を背けることなく、写真を通してその実態を発信、国連を動かし保護する活動に邁進するレベッカ、家には心配しながら待つ夫と娘二人がいる。

レベッカの職場は紛争地。兵士は手に武器を持ち、写真家はカメラを持つて立つ。

戦場での兵士は最初は恐怖で固まるらしいが、次第に慣れるらしい。

でも、兵士は身を護る武器という寄りどころがあるが、丸腰のカメラマンには無い。

どんな気持ちなのだろう、危険をいち早く察知して逃げるしかないのだから、鋭敏な感覚は当然として、結局は運、不運が生死を分けるのだろう。

その恐怖の中で使命を果さねばならぬ強い気持ちを支えているのは何か。

レベッカはついに自爆テロの巻き添えにあう。重症を負い九死に一生を得るが、何時死体となって戻ってくるかの恐怖に怯えて毎日を暮らす家族にもその限界が近づく。

家庭を犠牲にしてでも彼女を紛争地に向かわせるのは何か、それが長女ステラとの葛藤劇の中で次第に浮彫になって来る。

ステラは次第に母が自分の母だけでなく、アフリカ難民孤児の母、戦争被害者の母でもあると言う、大きな愛に気付き、再び母を戦場に送りだす。

それにしても、ラストのシーンは悲しい、あれは映画という架空空間だけの話ではない、毎日中東の何処かで現実に繰り替えされている悲劇なのだ。

平和な先進国日本で、こんな悲劇を単に見るだけで、手をこまねいている自分て何なのだろう。武器としてのカメラの限界さえ垣間見る秀逸なエンディングだ・・・あとは一人一人考えて糸口を探すしかない。

No.1 暮れ逢い 2014/98分 仏・ベルギー

1.6シネスイッチ銀座

パトリス・ルコント 監督 シュテファン・ツヴァイク 原作

ガブリエル・ヤルド 音楽

レベッカ・ホール(写真女性)、アラン・リックマン、リチャード・マッデン(写男性)

原題 a promise という忍びあう禁断の恋の物語。

「髪結いの亭主」「仕立て屋の恋」でルコントの虜になって以来すべて観ているが、初期の2作を超える作品はまだ無い。

今度こそと期待に胸を膨らませてみたが、今回も空振り。

伝記、歴史小説で20世紀初頭かなり売れっ子だった原作者ツヴァイクのようだが、最早古臭い。6年間禁断の恋を封印して、歴史の荒波の中で物語を交差させて、最後は絵に描いたようなハッピーエンドという単純さは最早、荒唐無稽ですらある。取り上げミスだろう。

シャーロット(社長夫人)の忍び続ける恋愛感情がルコントの得意とする、押し殺した思いの美しさということで選んだと思うが、いまいち表現出来てない思うが?

ルコントは男の忍びは描けても女性はどうかなと疑ってもしまう(失礼ながら)。

舞台は第一次世界大戦前のドイツ、服装も建物も古風である。

古色蒼然とした大邸宅の一室から、ベートーベンのp・sonata no.8 第2楽章が流れてくる。妻シャーロットの弾くピアノは甘美で、情熱的。

製鉄会社社長の夫は会話を中断して、聞き惚れている。

若者も胸が張り裂けんばかりの恋慕が湧き上がる。

映画における音楽の役割は大きい。本作の助演男優賞はベートーベンに与えたい。

ルコントはきっと悲しさと隣り合わせの感情に自己の愛おしさを感じる人なのだろう、だから「悲愴」が好きなのだろう、私も大好きだ。

帰宅後、リヒテルとケンプで2度づつ聞いた。

明日も聞くだろう。

荻虫(tekicyu)のつぶやき

荻虫(tekicyu)のつぶやき